|

連続立体交差事業の実施により、踏切待ちが無くなることに加え、周辺一帯の道路交通がスムーズになることが知られています。鉄道両側を行き来する歩行者の数も増えます。交通の円滑化や、新しくなる駅や線路など、街の雰囲気が生き生きとしてくるため、鉄道両側で建物の建て替え等が活発化することが確認されています。

このように、連続立体交差事業を実施した地区では、街が活性化していきます。

1.市街地分断の解消と土地の高度利用の促進

|

連続立体交差事業により、鉄道による街の分断は解消され、街がひとつになります。土地区画整理事業等の面整備事業を一体的に施行して街づくりを進めることにより、地平鉄道による交通阻害の解消と都市の再生を促進します。

|

|

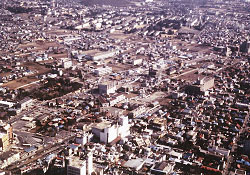

| JR関西本線 難波駅付近(大阪府大阪市) |

連続立体交差事業により、道路交通が円滑化されることで、土地の高度利用も促進されました。

|

|

|

|

|

|

2.交通結節機能の強化

|

連続立体交差事業と同時に駅前広場整備等を実施し、交通結節機能の強化、及び利便性の向上を図ります。

|

|

| 京阪電鉄本線・交野線 枚方市駅(大阪府枚方市)の例 |

駅前広場やペデストリアンデッキの整備により、鉄道とバス・タクシー・自家用車の結節利便性が強化されました。

|

|

|

|

|

|

3.地域への民間投資誘発

|

連続立体交差事業及び一体的に施行される面整備事業では、公的資金(国や地方公共団体)や民間資金が地域に投資されるため、地域経済の活性化につながります。

|

|

| 京王電鉄京王線府中駅付近(東京都府中市)の例 |

京王線府中駅付近連続立体交差事業(事業費約250億円)にあわせて、府中駅南口市街地再開発事業(事業費約550億円)が実施されるなど、多くの民間投資が誘発されています。

|

|

|

|

|

|

4.高架下空間の活用による公共・公益施設の充実

|

連続立体交差事業によって生み出される鉄道の高架下空間の15%が公共・公益施設として整備され、地域住民の利便性向上にも役立っています。

|

高架化下空間には、行政サービス施設や公園、自転車駐車場などの

公共・公益施設が整備されています。

※連続立体交差事業によって創出される高架下の貸付可能面積のうち、既設線の15%に相当する面積までについては、高架施設に賦課される公租公課相当分として国又は地方公共団体が利用できます。 |

|