|

踏切は、通常その前後より道路幅が狭いことが多い上、歩道と車道の区分は白線のみとなるなど、歩行者にとって危険な場所です。また、車椅子の車輪が踏切の溝に落ちるなどの危険性があり、バリアフリーの面からも問題があります。鉄道の両側まで来ている道路が、鉄道の部分で分断され、踏切も無いために迂回をさせられている場所が多くあります。

連続立体交差事業を実施することで、このような場所には新たな道路が整備され、迂回せずに済むようになります。このように、連続立体交差事業により、踏切の危険や迂回を解消し、歩行者に優しいバリアフリーの街づくりを進めることができます。

| 人や車が入り乱れた駅付近の踏切 |

|

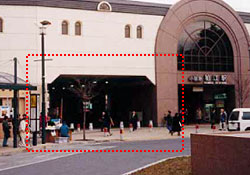

生まれ変わった駅付近の踏切 |

幅員5.8mの踏切に、1日約1万9千人の歩行者が通行し、車等と混在し極めて危険な状態になっています。

|

|

連続立体交差事業により踏切のない安全で快適な歩行者空間( で囲まれた部分)として生まれ変わりました。 で囲まれた部分)として生まれ変わりました。

|

| 小田急小田原線(狛江駅付近)

|

|

小田急小田原線(狛江駅)

|

| |

|

資料:東京都資料より |

|

|

学校区を分断する鉄道を立体化することにより、児童の通学時の安全性が向上しました。

|

通学時に踏切で電車の通過待ちをする児童と、安全誘導する保護者

|

|

鉄道が立体化され、高架下を談笑しながら通学する児童

|

|

|

|

| |

|

資料:東京都資料より |

|

|

|